Masumi Dialogue

vol.17

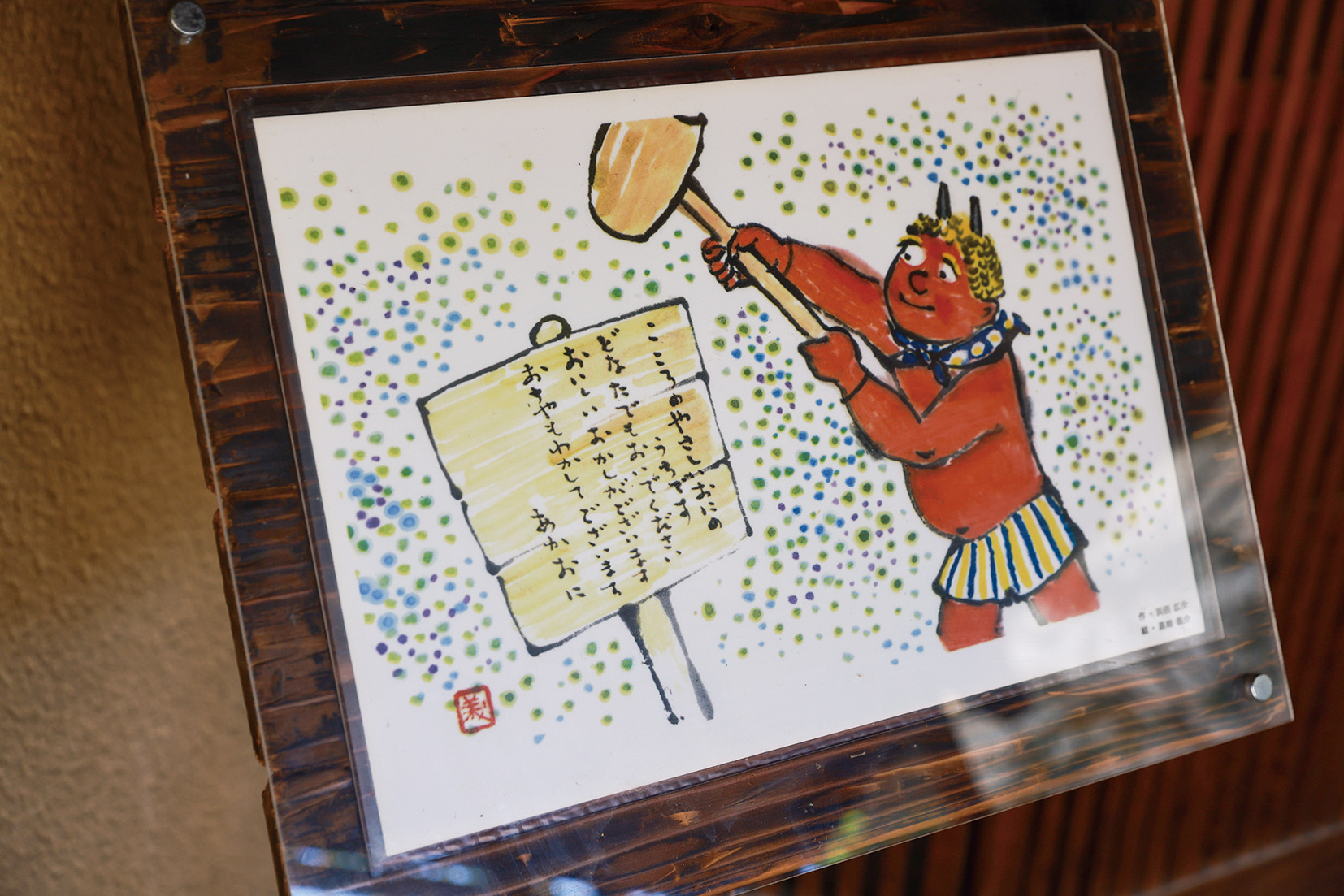

極上の調味料で、ささやかに人の役に立ち

未来に「おいしい」の種を継ぐ地道な仕事

これからの時代に求められる「豊かさ」とは何なのか。さまざまな分野の方との対話を通じて、答えを探っていきます。今回は、希少な在来種の唐辛子を守り伝えてきた「やまつ辻田」の4代目当主である辻田浩之さんを訪ねました。取材に来た私たちのことを、心尽くしでもてなしてくれる辻田さん。その人柄とひと続きの仕事の哲学について、じっくり聞いてみました。

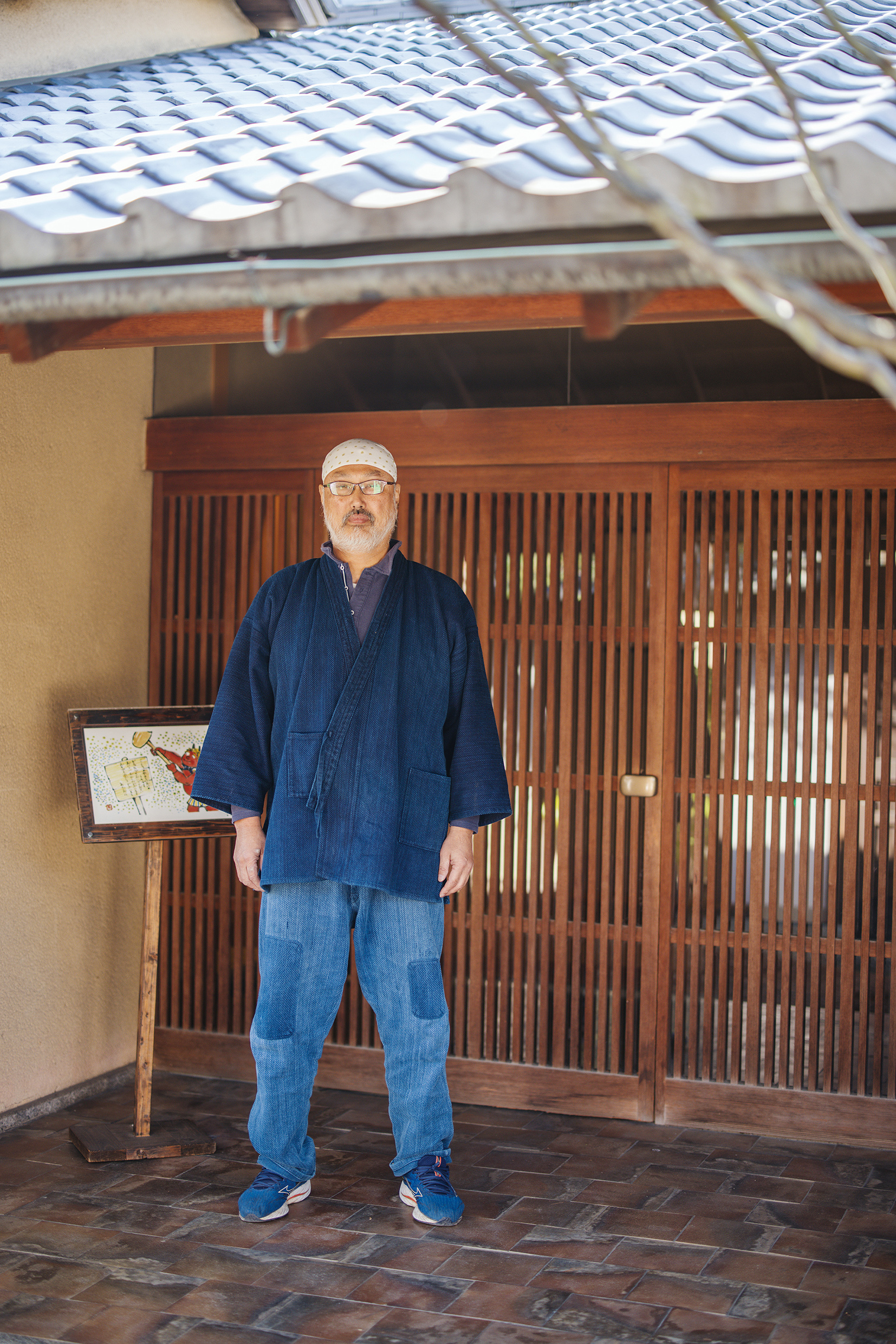

辻田浩之(つじた・ひろゆき)

大阪府堺市にある創業明治35年の老舗七味屋「やまつ辻田」に生まれ、子どもの頃から剣道に勤しむ。法政大学を卒業後、高校の英語教師になる。その後、家業を継ぎ4代目当主に。現在も毎日道場で剣道を教える生活を続けながら、純系品種「堺鷹の爪」や山朝倉山椒を使った唯一無二の七味唐辛子を製造し、届けるべく仕事に邁進している。

日本の唐辛子のはじまり

本当の「鷹の爪」を継ぐ家に生まれて

先ほど見せてもらった唐辛子「鷹の爪純系品種」は、私が知っている鷹の爪よりだいぶ小ぶりですね。

辻田浩之さん(以下、辻田): そう。「鷹の爪」って売られているもののほとんどが他の品種や外国産なんだけど、明治時代の創業当時から約120年受け継がれている鷹の爪が、この品種なんですよね。江戸時代の医学者として有名な平賀源内が絵入りで解説していたのも、この品種。2021年に「堺鷹の爪」として「なにわの伝統野菜」に認証されました。

辻田さんの家は代々この鷹の爪の種を継いできたんですよね。堺市がもともと鷹の爪の特産地だったのでしょうか。

辻田: 平安時代からずっと、ここは堺の港から高野山に参る街道筋なんですよ。唐辛子は鉄砲伝来とほぼ同じ頃に入ってきました。その後、江戸時代の終わりから明治の始めにかけて産地になって、うちは育てるんじゃなく、鷹の爪の種を出して栽培してもらって、その鷹の爪を集める役割を担ってきました。その仕事を普通にやってきただけなんだけど、戦後にこのあたりも宅地化で畑が少なくなって、農家が栽培をやめていったんです。そういう状況だから、もともとの鷹の爪を知っている人が、種を残していく重要性が増したといえるかな。 すでに僕のじいさんの時代には栽培方法について、記述をちゃんと残していたんですよ。そうやって守ってきたものを20年くらい前に信州大学の松島憲一先生がDNA解析して下さったら、この「堺鷹の爪」が、日本の唐辛子の祖先型であることがわかりました

それはすごい。今、育てられているのはこの周辺だけですか。

辻田: 今は、きちんと管理をして育ててくれる農家に種を出して、大阪、奈良、和歌山、鹿児島、長野でこの品種を栽培してもらっています。僕の仕事のひとつは、毎年それぞれの地区で大体1〜2本の適した木を見つけて、その種を残すこと。それは、「本来の形状、成り方はこんなものやで」と昔から見てる人間でないと、できないんです。似た品種はあるけれど、これが正真正銘の鷹の爪って明らかになったのは最近でしょう。だから今やっと「鷹の爪純系種」をつないでいく、新しい歴史をつくろうとしています。

この鷹の爪が、「やまつ辻田」の商品にも使われているんですね。

辻田: 七味唐辛子に使用していますが、「鷹の爪」として販売しているものは、まだ全然足りてない。毎年8月から売り始めて、現状では、6月くらいには品切れしてしまいます。

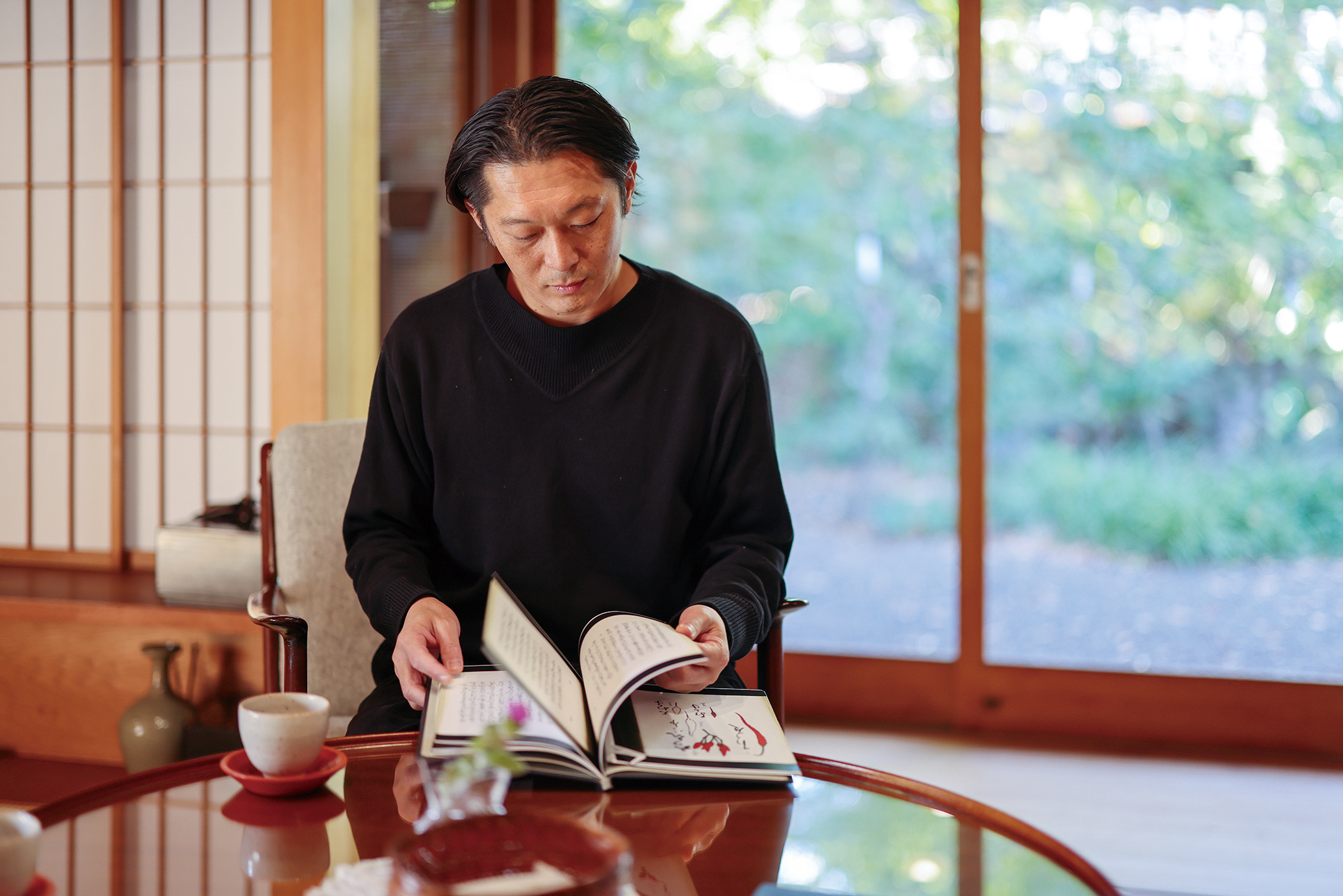

辻田さんの七味は衝撃でした。これまで出合ってきたものと違っていて、一度使い始めたら離れられなくなってしまいました。それに、食べているときに心が動く、豊かになる感覚があるんです。弊社の蔵元ショップ「セラ真澄」でも取り扱っていて、この4〜5年は個人的に辻田さんともお付き合いがあります。 「こんなに素晴らしいものをつくる人ってどんな人だろう」と惹かれたのがきっかけでした。実際にお会いしてみると、ものづくりへの一途な姿勢と内面の豊かさが伝わってきました。そして、興味深いのは、辻田さんの経歴。元々は高校の英語教師で、剣道一筋の人生を歩まれ、今でも毎日道場で指導されているんですよね。

辻田: はい。教師を辞めて、家業を母親と二人三脚みたいな感じでやってこれたのもよかったかな。今は僕の3人の子どもたちとも、一緒に仕事しています。 ずっと剣道は続けていて、それ以外の時間は、365日中360日は働いてきました。デパートでお客様一人ひとりに調合すること(30年で約100万人)、クレーム処理、新しい取り組みはほぼ自分で。まあ、自分が動いたらタダっていうのもあるけどね(笑)。自分の代では、すばらしい原料を調達することができたら、それ相応のレベルでやっていけるところまでは、かたちにできつつあるかなと思っています。

世界一の魔法の粉で

「四方よし」を実現させたい

唐辛子をはじめとした材料を調達して、七味にするわけですよね。季節によって調合を変えるなど、辻田さんならでの工夫をされています。それに、催事などで自ら調合する七味は、長蛇の列ができるくらい人気です。

辻田: 目の前のお客さんのためにつくることでいえば、あるとき僕がつくった七味を食べて、ぽろぽろと涙を流してくれた方がいました。本当は、贈りものって、結局は自分のエゴだと思います。それでも、手渡すのは、相手に「こっそり味方するもの」でありたい。そう思って七味もつくっているから、それが伝わったんでしょう。 七味は、一生懸命とびきりの原材料でつくるんだけど、結局脇役でしかない。でも、誰かに「こっそり味方する」ものづくりを続けていたら、お相手も自分自身も、幸せを感じられる仕事になっていくはず。剣道でいえば、ゆっくりと正攻法を積み重ねて、人柄が出るような剣になる。仕事によって、人が磨かれていったらいいと思っています。

剣道の師範であることは、辻田さんの七味屋さんとしての在り方としてすごく大きいのだと感じます。

辻田: ごまかしたり、ずるいと感じることはしたくない。作物を育ててくれる農家ややまつ辻田を支えてくれる仲間と一緒に幸せになりたい。そういうところは、あるかな。商売のことは、よくわからんのよ(笑)。深く考えてはないわ。だけど、人間が絶対に嬉しくなる法則はある気がします。僕、デパートで1日500人くらい相手にすることがあるから、どんな話で目を輝かすかはわかるんです。 お客さんは、とびきりのものがほしくて、それができるだけ安かったら嬉しい。さらに「私のためにつくってくれる」ことに幸せを感じてくれるのだと思います。 僕たちも嬉しいけど、お客さんも嬉しい、農家の人も嬉しい。加えて未来がつくれるとなったら、四方よし。僕は、未来をつくっていきたいんです。

未来をつくるとは、どういうことなのでしょうか。

辻田: 僕が消えても残るものをつくっていきたい。食文化(食べ方)みたいなものもそうだし、鷹の爪や山椒の貴重な品種を残すことも大切です。七味でいえば、香りのええものをつくって「食べる」ということに貢献していたら、ずっと色褪せずに残っていくと思うんです。 家業として大きな財は残せなかったとしても、「いい仕事やったな」って思って死んでいける。単純にいうたら、人の役に立つことが一番未来をつくれるんじゃないかと思います。 やまつ辻田がつくったものを食べて健康になったり、食べること自体が豊かになったりするのが嬉しい。そうして、自分の子どもやその先の世代が、豊かに生きていくために行動したいですよね。

未来をつくる仕事をするなら

10年スパンは当たり前

これから具体的に取り組んでいきたいことや夢はありますか。

辻田: 若い頃はある程度結果がほしくてやってきたこともあるけれど、満足するくらいいろんなご褒美を、たくさんもらったと思っているんです。 僕にとって一番嬉しいのは、剣道の教え子が日本一になったりすること。僕以外の要素も、もちろんいっぱいあるんだけど、彼らがおもしろい木に育っていくために、上手な剪定をしながら、大きな幹だけは潰さないっていうのがやっぱり一番大切なことだと思う。 仕事でいえば、僕は四代目だけれど、その代その代で情熱かけることがあればいい。そのために商売で1割くらいはきれいに儲けて、未来のために使いたいです。たとえば、うちでは「山朝倉山椒」という小粒ですごく香りがいい品種を使っているんだけど、山椒ってしっかり収穫できるまでにだいたい10年くらいかかるんですよ。 まず、普通に植えたら大体10本に1本か2本しか実をつける雌の木はない。実をつけない残りの雄の木を台木にして雌の木を接木していくんです。まずその台木づくりに3年かかり、そのあと実をつけるまで2~3年かかる。つまり実が穫れ始めるまでに最低5~6年、しっかりと木が出来上がるのに10年くらいかかる。そういう10年先の仕事ばっかりしてるんですよ。

10年……長いですね。

辻田: 山椒も長いけれど、ゆずなんて種から育てたらだいたい20年かかる。人間の時間にしたら長いかもしれないけれど、子どもたちのためにやっていることって苦しくないじゃん。この木を育てておいたら子どもたちにも、その次の世代にも続いていくかもしれない。 長い長い時間がかかるから、普通はやりたがらない。だけど、今、こっそりやっておけば未来につながる。そんな仕事がすごく好きなんです。

聞き手:宮坂勝彦(宮坂醸造)

文:小野民

写真:土屋誠